“ 平台+算法”双重拱动下品牌声誉危机管理需完

2025-07-20

在算法技术早已渗透传播领域的今天,危机与声誉管理的底层逻辑正在经历一场静默却深刻的变化。传统的舆情应对——控评、投诉、撤稿等虽然仍在执行,但更多是“老板要求”下的被动反应与应付。而真正有效的应对与管理,却远未被认知并行动。

近两年我发现:危机管理的对象、队伍和打法,已因“平台+算法”的双重驱动而发生根本变化。以下三点思考,或许能为行业提供新的探索方向。

第一,危机管理的对象,过去是“真实问题”。通过及时沟通、扎实行动、真诚回应,企业往往能化解风险。然而,在平台与算法的双重作用下,危机的焦点已悄然转移:问题本身仍是起点,但真正消耗资源与注意力、并带来决策误判的,是围绕问题衍生的“复杂负面舆论裂变”。其表现为真中带假的臆想、假里含真的关联,以及情绪化批评的扩散。算法将争议内容快速推送至特定群体,引发情绪共振与二次创作。

在过去两年的案例中,这样的情况越来越多。平台算法通过强对立、易翻转的情绪标签,强化内容传播,导致负面舆论在短时间内形成蔓延效应。此时,危机管理的核心已不再是单纯解决问题,而是如何在负面裂变中,分散、引导甚至争夺叙事主导权。

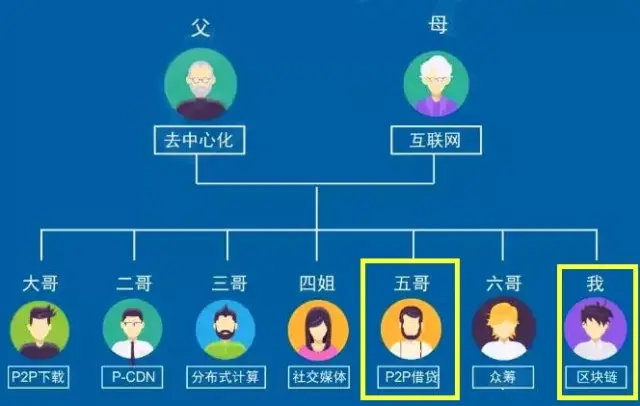

要从更底层上认知平台与算法。很多从业者都批评平台在内容(包括良莠不齐的商家发布的货源与信息)治理上一直不得力。但对平台来说,在激烈的竞争下,内容治理与流量获得,从来就是极难调和的矛盾。算法本身虽无意识,但它是平台创造流量的最主要工具。平台拿着算法,就能利用人性,实现两重流量来源:一是“人对负面、夸大的天然关注”,二是“人在视觉无聊时想看点什么的渴望”。技术与人性,供与需,网状的复杂互动,造就了寄生在负面流量中的灰色产业,也是组织及危机从业者的无奈。

第二,理解对象的变化后,组织层面的适配成为关键。传统危机管理依赖战略沟通专家,但在流量涌动与裂变前,专家已失效。除了踏踏实实解决问题,企业还需要构建一支以“事实梳理+高效投诉+精准沟通”为核心的作战单元。这一单元需具备多角色协同能力,整合法务、公关、客服、打假等团队,形成“事实核查-行动响应-投诉处理-内容再生”的闭环;同时借助技术工具,实时监测舆情及评论,辅助团队生成标准化回应内容,提升响应速度。

当前这样的做法非常理想。现实中,很多公司的这些动作都还处在零散阶段,甚至有法务、公关或客服谁有空,谁处理的阶段。我将在下一期的文章中,拆解如何组织这样的内外队伍。

第三,在算法主导的流量池中,仅靠投诉与撤稿无法从根本上遏制负面舆论的裂变。企业必须主动构建正面内容生产与激活体系,以流量对冲流量。然而,当前业界的常见做法——通过AI生成稿件、外包给发稿机构——效果有限。算法会优先推荐情绪化、争议性内容,而机械化的正面文案往往难以穿透信息茧房。

这是一种在巨量流量中,围绕着内容的供与需的博弈,肯定不能只靠布置任务就能完成,背后对应的技术平台、激励机制、内容生产,都需要相应做到。

总结来说,如今的局面,是技术、资本与人性共同作用下的畸形,但它是短期的。我依旧固执地相信,有复杂系统认知,能如庖丁解牛般梳理问题、解决问题的危机管理匠人,依旧重要且稀缺。只不过,这样的匠人,也得先“能够”应对负面裂变时的狂野与喧闹。

上一篇:USDT暴跌引发大量抛售 市值27亿美元的公司账户却 下一篇:1年卖出135亿件90后炒Labubu10后囤布鲁可?